Informations générales

| Etat: | en ruines |

|---|

Type de construction

| Matériau: |

Structure en maçonnerie |

|---|---|

| Style architectural: |

Romain |

| Fonction / utilisation: |

Amphithéâtre |

| Plan: |

Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |

Situation de l'ouvrage

| Lieu: |

Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Campanie, Italie |

|---|---|

| Adresse: | Piazza I Ottobre |

| Coordonnées: | 41° 5' 9.35" N 14° 15' 0.37" E |

Informations techniques

Dimensions

| largeur | 139 m | |

| hauteur | 46 m | |

| longueur | 170 m |

Matériaux

| arcs |

travertin

|

|---|

Extrait de la Wikipédia

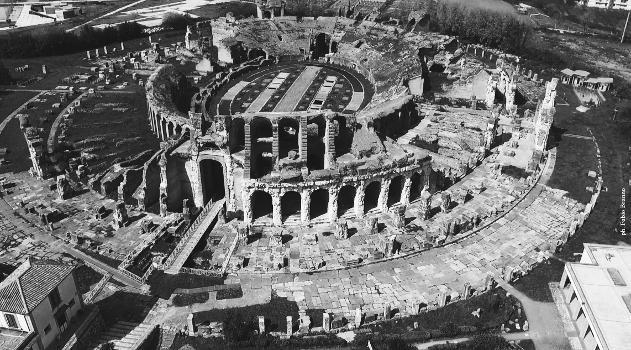

L'amphithéâtre est l'un des principaux monuments de l'antique Capoue, en Italie, à proximité de la voie Appienne à laquelle il est directement relié. Implanté au nord-ouest de la cité antique, il est situé dans la partie centrale de l'agglomération moderne de Santa Maria Capua Vetere. Ses dimensions en font le second plus grand amphithéâtre de tout le monde romain, derrière le Colisée de Rome, au regard des données disponibles au début du XXIe siècle. Il est parfois également dénommé amphithéâtre campanien.

L'histoire des monuments du spectacle à Capoue est complexe : un premier amphithéâtre, dont il ne reste que de rares vestiges, est construit, probablement au IIIe siècle av. J.-C., et abandonné au moment de la deuxième guerre punique. Un second amphithéâtre, plus vaste, est édifié à proximité. Peut-être remonte-t-il l'époque républicaine — Spartacus aurait pu combattre dans son arène mais rien ne l'atteste — ; il est également possible qu'il ait été construit sous le principat d'Auguste. C'est cet amphithéâtre monumental, restauré aux IIe et IIIe siècles, dont les vestiges sont encore visibles. La cavea est très dégradée, mais l'arène est bien conservée, et les aménagements de son sous-sol sont intacts.

Histoire

Premier amphithéâtre

Il semble que ce soit en Italie du Sud que les premiers aménagements, dont la nature reste à préciser, aient été conçus pour accueillir des spectacles de combat ; un banquet est cité à ce propos à Capoue en 310 av. J.-C. La ville de Capoue aurait fait partie du cercle fermé des quelques villes pourvues d'un tel équipement à une époque ancienne, avec Cumes et Liternum et avant Pompéi. C'est en effet dans cette région que la gladiature est attestée de façon ancienne.

Un premier amphithéâtre d'époque étrusque était peut-être présent dans la ville à l'époque d'Hannibal. Il paraît avoir été abandonné en 211 av. J.-C. à la suite de la défaite du général carthaginois. De rares vestiges lui sont attribués, situés au sud-est de l'amphithéâtre restauré à l'époque impériale.

Cet édifice était construit en opus incertum de tuf. Il faisait environ 430 m sur 360 m, et la cavea faisait environ 90 m de longueur. Les vestiges existants sont des éléments des murs périphériques du bâtiment. Sa structure était très massive.

Second amphithéâtre

Datation controversée

Un second amphithéâtre a été construit à Capoue, mais sa datation semble encore faire débat.

Selon certains historiens, ce nouvel amphithéâtre est érigé à la fin du IIe siècle av. J.-C. pour y accueillir des combats de gladiateurs, comme c'est le cas pour les monuments de ce type construits à cette époque. C'est le développement de la ville qui impose ce nouveau monument, plus grand que l'ancien et dont la décoration est certainement plus soignée. Même s'il est en service en 73 av. J.-C., rien n'atteste que Spartacus, qui s'entraîne dans le ludus de Capoue, lance sa révolte des esclaves à la même époque, ait effectivement combattu dans son arène.

Pour d'autres, rien n'atteste une datation aussi haute et l'amphithéâtre a pu être construit entre le dernier quart du Ier siècle av. J.-C. et le début de notre ère. Cette chronologie résulte de l'interprétation de l'épigraphie trouvée à l'entrée de l'amphithéâtre, qui en situe la construction sous l'époque augustéenne. Jean-Claude Golvin considère que l'édifice a été construit entre la fin du Ier et le début du IIe siècle ap. J.-C.

Restauration sous l'Empire

Quelle que soit sa date de construction, c'est cet amphithéâtre, dont l'architecture d'origine n'est pas connue, qui fait l'objet d'une importante campagne de restauration et d'embellissement vers 119 sous Hadrien et qui est consacré par Antonin le Pieux. Parmi les embellissements l'intérieur fut pourvu de reliefs avec des animaux et des statues installées dans la galerie summa cavea et aussi dans les parapets des vomitoires.

Histoire mouvementée depuis le Moyen Âge

Après la chute de l'empire romain, l'amphithéâtre est détruit par les Vandales de Genséric et c'est toute l'antique cité qui est mise à mal pendant la guerre de succession du duché de Bénévent dans les années 830. L'amphithéâtre est transformé en forteresse par les Sarrasins qui, ayant conquis la ville vers 841, y soutiennent le siège mené par l'évêque de Naples. À la fin du IXe siècle, ses matériaux sont récupérés pour la construction de la ville nouvelle de Capoue (Santa Maria Capua Vetere) qui se substitue alors à la ville antique. Ses marbres sont notamment réutilisés dans la construction d'édifices civils ou religieux de Capoue. Le bronze et le plomb servant au chaînage des assises de grand appareil sont également récupérés.

Le pillage des ruines ne prend fin que lorsque l'amphithéâtre est déclaré monument national : en 1826, le roi François Ier des deux-Siciles ordonne le déblaiement et les fouilles de l'amphithéâtre, sous la direction de l'architecte royal Bianchi.

L'édifice actuellement est très endommagé dans ses parties supérieures, alors que ses parties basses, arène et sous-sol sont en bon état de conservation.

Architecture

L'édifice dont les vestiges subsistent possède « un plan ample, régulier, symétrique et bien tracé » et témoigne de la maîtrise des bâtisseurs.

Caractères généraux

L'amphithéâtre a été construit sur un terrain plat, et était entouré d'un dallage pourvu de cippes destinés à accrocher un velum.

Sa taille — 167 × 137 m de dimensions externes pour une arène de 80 × 50 m et une capacité estimée de 37 000 places — en fait, au regard des données disponibles en ce début de XXIe siècle, le second de l'empire romain. Golvin donne comme dimensions à l'édifice 165 m sur 135 m et une arène de 76,12 m sur 45,83 m, avec une capacité d'accueil de 40000 places assises. Cette grande capacité et les grands mouvements de foule se produisant au début et à la fin de chaque spectacle conduisent les architectes à doter l'amphithéâtre d'une double galerie de circulation périphérique en rez-de chaussée. Il partage cette particularité avec le seul Colisée. La galerie est en opus quadratum en travertin. Le même matériau est utilisé pour la façade, l'intérieur utilise pour sa part du marbre blanc et du granit, outre un décor d'enduits peints et de placages. Cet aménagement permet de mieux accueillir et surtout de répartir le nombre important de spectateurs.

La forme de l'amphithéâtre de Capoue, tout comme celle d'autres amphithéâtres du monde romain, n'est pas une ellipse parfaite. Jean-Claude Golvin, en 2008, explique qu'il s'agit d'une pseudo-ellipse composée d'une succession d'arcs de cercles raccordés. Cette disposition résulte de la nécessité de disposer d'une cavea de largeur identique quel que soit le point de l’amphithéâtre considéré, pour que les gradins soient tous de dimension semblable, pour le confort des spectateurs. Cette théorie est modélisée par Gérard Parysz.

Cavea et façade

La structure de la cavea est composée de 240 arcades et de murs en maçonnerie de briques revêtus d'un placage en marbre. Vingt portes ont été identifiées. Chaque étage est composé de 80 arcades dont les piédroits comportaient des colonnes engagées. Il subsiste deux travées du rez-de-chaussée. Le tracé d'un arc subsiste sur la place, servant à vérifier l'assemblage avant l'installation définitive.

Du fait de sa taille, et comme au Colisée, l'amphithéâtre devait sans doute posséder trois étages outre un niveau d'attique. L'ordre dorique règne sur l'étage inférieur, et le toscan sur l'étage médian. L'architecture du troisième étage, disparu, est inconnue ; peut s'agissait-il de colonnes ioniques ou corinthiennes. Les ordres superposés ne sont pas garantis, c'est par analogie avec le Colisée que cette organisation a été proposée. Un dernier étage d'attiques équipé de mâts de bois supportant le velum couronne l'ensemble. Le système d'accroche du velum a totalement disparu.

L'édifice possédait quatre galeries dont deux jumelées. La galerie de circulation la plus extérieure est construite en grand appareil de pierre de taille de travertin assemblées à joints vifs ; les autres galeries sont construites en briques recouvertes d'un placage en pierre. Les spectateurs repéraient leur place avec les motifs sculptés présents sur les diverses travées, système présent aussi à l'amphithéâtre de Carthage ou à celui d'El Jem.

La cavea possédait un podium et trois maeniana ou niveaux de gradins. Les gradins tout comme les loges n'existent plus. Jean-Claude Richard de Saint-Non, dans la description des vestiges qu'il fait au XIXe siècle, note l'absence de pierres ayant pu appartenir aux gradins de la cavea et suggère que les spectateurs étaient assis sur des gradins en bois disparus.

Arène et sous-sols

L'amphithéâtre de Capoue possédait « un réseau complexe d'aqueducs et d’égouts ».

Dans le sud de l'Italie, où le climat méditerranéen provoque des précipitations brutales mais intenses, l'amphithéâtre est organisé comme un gigantesque impluvium où les eaux recueillies dans la cavea sont collectées par un système de caniveaux reliés empruntant pour partie les couloirs souterrains d'accès à l'arène et aboutissant à une citerne installée hors de l'emprise de l'amphithéâtre.

Les aménagements souterrains de l'arène, qui s'étendaient sous toute sa surface, sont intacts. Les murs étaient bâtis en opus testaceum. 40 pièces voûtées correspondaient à des cages, 4 étaient reliées par des escaliers aux pièces situées à proximité de l'arène et deux galeries de service étaient couvertes. Les cages où étaient enfermés les animaux de combat sont encore bien visibles, comme les galeries de service, les monte-charge permettant d'accéder au niveau de l'arène. Le système de galerie avec monte-charges aboutissant à des trappes est bien conservé.

Un aqueduc apportait l'eau nécessaire à l'entretien du bâtiment, avec une grande citerne en opus reticulatum qui garde les traces des éléments de distribution de l'eau. Un égout situé à proximité de la galerie nord permettait d'évacuer cette eau du sous-sol.

Décoration

Statuaire

Les quarante éléments de décoration intérieurs retrouvés, faisant à l'évidence partie d'un ensemble plus large, représentent des scènes mythologiques en lien avec les activités qui se déroulaient dans l'amphithéâtre, comme les venationes ; ils pouvaient avoir pour fonction de rappeler des évènements passés comme de célébrer les valeurs de Rome. S'ils s'inspiraient de motifs grecs, ils composaient cependant un décor propre à l'amphithéâtre.

Les niches formées par les arcades des deuxième et troisième niveau de l'amphithéâtre étaient certainement occupées par des statues en pied. Le parapet de la cavea portait des décors animaliers, des scènes de chasse et de combats.

Les clefs de voûte des arcades du premier niveau possédaient des sculptures mythologiques dont Mithra, Junon, Isis, Diane, Déméter, Jupiter, Volturne, Mercure, Minerve. Deux étaient encore en place et une vingtaine ont été retrouvées. Une partie des bustes et des visages sculptés sur les clefs de voûte des arcades du monument ont été disposées sur la façade de l'hôtel de ville de Capoue. Le dernier niveau était décoré de motifs de satyres ou de masques tragiques.

Épigraphie

L'épigraphe d'Antonin. Seule la partie centrale est antique, les textes à droite et à gauche sont une reconstitution du philologue Mazzocchi.

En septembre 1726, au pied de la porte méridionale est retrouvée l'épigraphe fragmentaire du monument. Les épigraphistes en font la lecture suivante, en reconstituant entre [ ] certaines des parties de texte qui manquent :

« [COLONIA IVL]IA FELIX AVG[VSTA CAPVA]

FECIT

[DIVVS HADR]IANVS AUG(ustus) [???]

[???]T COLVMNAS AD[???]

[IMP(erator) CAES(ar) T(itus) AEL]IVS HADRIANV[S ANTONINVS]

AVG(ustus) PIVS DEDICAVI[T] »

Cette épigraphe, qui décorait l'entrée du vomitoire sud de l'amphithéâtre — directement relié à la voie Appienne —, fut déplacée dans l'église Sant'Elogio. Elle est désormais conservée au musée de Campanie de Capoue (it). Elle indique que l'amphithéâtre, construit sous Auguste, fut décoré par Hadrien qui ajouta des colonnes et inauguré par son successeur Antonin le Pieux.

Texte tiré de l'article Wikipédia "Amphithéâtre de Capoue" et modifié 14 février 2023 sous la license CC-BY-SA 4.0 International.

Intervenants

Pour l'instant aucune information est disponible à propos des participants (personnes ou entreprises) dans ce projet.

Sites Internet pertinents

- Informations

sur cette fiche - Structure-ID

20085192 - Publié(e) le:

11.02.2023 - Modifié(e) le:

16.02.2023