Allgemeine Informationen

| Fertigstellung: | 18. Juli 1926 |

|---|---|

| Status: | in Nutzung |

Bauweise / Bautyp

| Konstruktion: |

Dünnwandige Schale |

|---|---|

| Funktion / Nutzung: |

Planetariumsbau |

Preise und Auszeichnungen

Lage / Ort

| Lage: |

Jena, Thüringen, Deutschland |

|---|---|

| Adresse: | Am Planetarium 5 |

| Koordinaten: | 50° 55' 54.53" N 11° 35' 12.93" E |

Technische Daten

Abmessungen

| Höhe | 12.50 m + 3.10 m = 15.60 m | |

| Stützweite | 25 m | |

| Sitzplätze | 500 | |

| Schalendicke | 6 cm |

Baustoffe

| dünne Schale |

betonummanteltes Eisennetzwerk

|

|---|

Anwendungsberichte und verwendete Produkte

Anspruchsvolle Geometrie erfordert Abdichtung aus Flüssigkunststoff

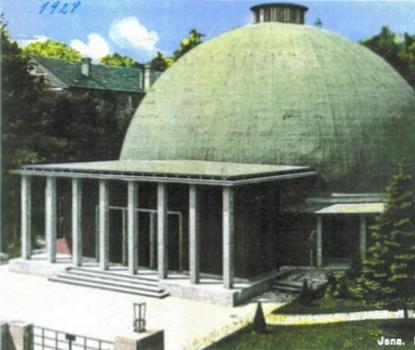

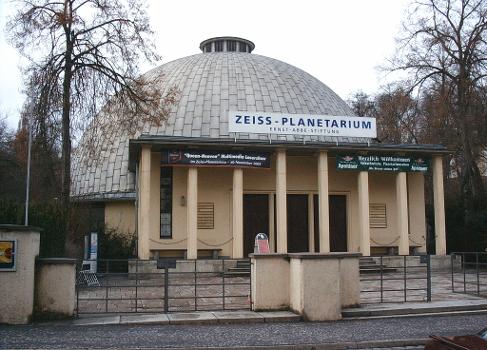

Das dienstälteste Großplanetarium der Welt ist das Zeiss-Planetarium im thüringischen Jena. Ein imposanter Bau mit bewusst fragiler Kuppelkonstruktion – so lässt sich das 1926 errichtete Bauwerk treffend be ... [mehr]

Auszug aus der Wikipedia

Das Zeiss-Planetarium in Jena ist das weltweit betriebsälteste Großraum-Projektions-Planetarium. Es wurde am 18. Juli 1926 eröffnet. Das Zeiss-Planetarium ist ein Projektionsplanetarium, bei dem die Fixsterne und die Planeten auf die Innenseite einer weißen Kuppel projiziert werden. Es ist eines der Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland. Eigentümerin ist die Ernst-Abbe-Stiftung und betrieben wird das Planetarium durch die Sternevent GmbH. Im Jahr 2019 wurde es über 150.000 Mal besucht.

Geschichte

Die Entwicklung des Planetariums basiert auf einer Idee von Oskar von Miller, dem Begründer des Deutschen Museums in München, der bereits im Jahre 1912 die Errichtung eines Ptolemäischen Planetariums im Stil eines begehbaren Himmelsglobus mit einer mechanischen Vorrichtung zur Darstellung der Planetenbahnen in seiner Institution vorsah. Zur Realisierung wandte er sich 1913 an das Unternehmen Carl Zeiss in Jena. Da sich das ursprüngliche Vorhaben als technisch zu aufwändig und kaum umsetzbar erwies, entwarf Walther Bauersfeld Anfang 1919 die grundlegende Form für ein Planetariumsgerät auf der Basis optomechanischer Lichtprojektion. Dieses wurde 1924 als Modell I in München installiert.

Ab Ende Juli 1924 besuchten bereits rund 80.000 Menschen die ersten Versuchsvorführungen des künstlichen Sternhimmels in einer provisorischen Kuppel auf dem Dach der Jenaer Zeiss-Werke, dieser wurde in der Presse als das „Wunder von Jena“ gefeiert. Aufgrund großer Resonanz und Nachfrage aus anderen Städten und Regionen, begann die Firma Carl Zeiss mit der Planung eines großen und ständigen Planetariums in Jena und der Weiterentwicklung des Projektors zum Zeiss-Planetarium – später genannt Modell II. Binnen weniger Monate standen Planung und Entwurf, und Ende 1924 begann der Bau des Jenaer 25-Meter-Planetariums nach den Entwürfen der Architekten Schreiter & Schlag im damaligen Prinzessinnengarten. Nachdem 1926 bereits in Wuppertal-Barmen, Leipzig und Düsseldorf erste Großplanetarien eröffnet wurden, folgte am 18. Juli 1926 Jena als Nummer vier weltweit.

Im Jahre 1984/85 wurde das Planetarium umfassend baulich und technisch erweitert. Der Einbau computergesteuerter Technik sowie der Austausch mit anderen Planetarien auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs führten zu einer Neuorientierung in Programmangebot und Besucherservice. 1993 folgten weitere technische Erneuerungen im Bereich peripherer Projektionstechnologien wie All-Sky Diaprojektion und Panoramasystemen. 1996 wurde der noch in klassischer Hantelform ausgeführte Sternprojektor Zeiss Cosmorama durch das Starball-Modell VIII „Universarium“, ebenfalls von der Firma Carl Zeiss Jena GmbH, ersetzt. Nach umfangreichen baulichen Restrukturierungen wurde das Planetarium im Oktober 2004 um das Restaurant „Bauersfeld“ erweitert. 2006 erfolgte die Installation des laserbasierten Ganzkuppelprojektionssystems ADLIP (All Dome Laser Image Projection) der Firmen Carl Zeiss und Jenoptik. Das Planetarium Jena wurde damit zum ersten laserbasierten Fulldomeplanetarium Europas.

Projektionskuppel

Für den Bau des Planetariums wurden erstmals neue Berechnungen und Fertigungsmethoden für dünnwandige Kuppeln (Schalen) aus Beton entwickelt. Das Planetarium mit seiner halbkugeligen Kuppel wurde von Walther Bauersfeld entwickelt. Sie besteht aus einem Stabnetzwerk ähnlich den geodätischen Kuppeln, die in späteren Jahren von Richard Buckminster Fuller gebaut wurden. Die Kuppel des Planetariums wurde in Zeiss-Dywidag-Schalenbauweise von der Bauunternehmung Dyckerhoff & Widmann AG erbaut und von Franz Dischinger konstruiert. Die nur sechs Zentimeter starke Betonschale der Planetariumskuppel hat einen Durchmesser von 25 Meter.

Text übernommen vom Wikipedia-Artikel "Planetarium Jena" und überarbeitet am 27. Dezember 2024 unter der Lizenz CC-BY-SA 4.0 International.

Beteiligte

- Schreiter & Schlag

- Johannes Schreiter (Architekt)

- Hans Schlag (Architekt)

- Franz Dischinger (Ingenieur)

- Walter Bauersfeld (Ingenieur)

Relevante Webseiten

Relevante Literatur

- (1997): L'art de l'ingénieur. constructeur, entrepeneur, inventeur. Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris (Frankreich), S. 231-232.

- (2019): Das Zeiss-Planetarium Jena. Bundesingenieurkammer, Berlin (Deutschland), ISBN 978-3-941867-33-8, S. 114.

- Über diese

Datenseite - Structure-ID

20000374 - Veröffentlicht am:

07.09.1999 - Geändert am:

24.05.2022