Allgemeine Informationen

Bauweise / Bautyp

| Funktion / Nutzung: |

Wasserturm |

|---|

Lage / Ort

| Lage: |

Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |

|---|---|

| Adresse: | Steeler Straße 137 |

| Koordinaten: | 51° 27' 5.04" N 7° 1' 49.01" E |

Technische Daten

Derzeit sind keine technischen Informationen verfügbar.

Auszug aus der Wikipedia

Der Wasserturm am Steeler Berg steht am Diether-Krebs-Platz (bis 2011 Ostpark) im Südostviertel der Stadt Essen. 1985 wurde er in die Denkmalliste der Stadt Essen aufgenommen. Seine Funktion als Wasserturm besitzt er bis heute. Zudem ist er heute Sitz der Essener Tafel.

Geschichte

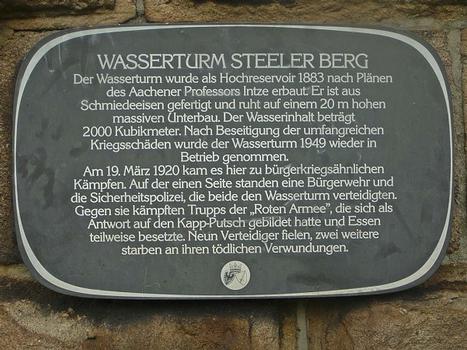

Der Wasserturm wurde von 1883 bis 1884 nach Plänen des Aachener Ingenieurs Otto Intze im Stil des Historismus an der Steeler Chaussee, der heutigen Steeler Straße, errichtet. Der damals größere, angrenzende Ostpark war zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Austragungsort von Konzerten. Im Unterbau des Wasserturms befand sich zu dieser Zeit ein Restaurant.

Ruhraufstand

Während des Ruhraufstands kämpften hier am 19. März 1920 Angehörige der Reichswehr und der Freikorps gegen Trupps der Roten Ruhrarmee.

Die Rote Ruhrarmee hatte sich als Antwort auf den Kapp-Lüttwitz-Putsch gebildet, der die Demokratie der Weimarer Republik beseitigen wollte. Sie bildete sich aus bewaffneten Arbeitern, die die sozialen und demokratischen Errungenschaften nach dem Ersten Weltkrieg gegen das putschende Militär verteidigen wollten. In Essen erhielt der Polizeipräsident der Sicherheitspolizei (Sipo), Kurt Melcher, am 18. März 1920 vom Wehrkreiskommandanten Generalleutnant Freiherr von Watter den Befehl, die Stadt vor den heranrückenden Arbeiterschaften zu verteidigen. Die Arbeitereinheiten marschierten von Gelsenkirchen und Wattenscheid nach Katernberg und Stoppenberg ein und hatten bereits am 19. März die Essener Innenstadt besetzt. Wegen dieser Übermacht gab die Sicherheitspolizei ihren sinnlos gewordenen Kampf auf.

Nur die Besatzung des Wasserturms, bestehend aus 24 Mann der Einwohnerwehr und 22 Mann Sicherheitspolizei hielten ihre Stellung gegen die Arbeiter. Am Misstrauen dieser Turmbesatzung scheiterte der telefonische Versuch des Polizeirates Exner, sie zur Aufgabe zu bewegen. Gegen 17 Uhr jedoch zeigten die Besatzer des Erdgeschosses die weiße Fahne, was diejenigen im Obergeschoss aber nicht mitbekamen. Die herannahenden Arbeiter deuteten die weiße Fahne als Kapitulation und bestiegen die Freitreppe des Wasserturms. Daraufhin wurden sie von den Besatzern des Obergeschosses beschossen und mit Handgranaten beworfen. Dennoch gelang den erbitterten Arbeitern nach zwei Versuchen die Erstürmung des Turms. Elf Verteidiger des Wasserturms starben teilweise bei diesen Kämpfen und teilweise danach. Zeugenaussagen zufolge sollen die gefangenen Besatzer in Einzelfällen von Arbeitern vor Gewalttaten geschützt worden sein.

Bei einem Prozess vor dem Schwurgericht Essen, vom 10. Februar bis 11. März 1921, wurden 15 Angeklagte der ehemaligen Ruhrarmee-Angehörigen freigesprochen. So bezeichnete der damalige Essener Oberbürgermeister Hans Luther die Vorfälle am Wasserturm als tragisches Missverständnis.

Im angrenzenden Ostpark wurde während der Zeit der Weimarer Republik ein Gedenkstein aufgestellt. Er führt alle 40 im März 1920 in Essen getöteten Sicherheitspolizisten und Anhänger der Einwohnerwehr auf, so auch die elf Toten vom Wasserturm. Hingegen blieben die Zahl und die Namen der bei den Kämpfen umgekommenen Arbeiter bis heute unbekannt. Damit hatte dieser Gedenkstein auch das politische und moralische Ziel, die Arbeiterschaft zu diskreditieren und die Errungenschaft der Reichswehrtruppen nach Rückeroberung des Ruhrgebietes im April 1920 hervorzuheben.

Heutiger Zustand

Nach erheblichen Kriegsschäden wurde der Wasserturm nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich schlichter wiederaufgebaut. Dabei verzichtete man auf die Wiedererrichtung der beiden Ecktürme und der steinernen Einfassung des Wasserbehälters, so dass dieser heute frei sichtbar ist. Nach Wiederinbetriebnahme 1949 wird er bis heute, als einer von acht Wasserbehälteranlagen der Stadtwerke Essen, zur Trinkwasserversorgung genutzt. Das schmiedeeiserne Hochreservoir mit 2000 Kubikmetern Volumen befindet sich auf einem 20 Meter hohen Unterbau, und wird für Verbrauchsspitzen morgens und mittags genutzt. Nachts wird der Behälter über einen Zulauf wieder gefüllt. Der Wasserbehälter ist ein von Otto Intze zusammen mit der Firma F. A. Neumann aus Eschweiler konzipierter Hängebodenbehälter, der speziell gegen Bergschäden geschützt ist und dessen Zuleitungen federnd gelagert sind.

2012 wurde der Wasserturm durch die Stadtwerke Essen saniert, wobei er vorübergehend außer Betrieb genommen worden war. Vor allem die Fassade der bis zu drei Meter dicken Mauern wurde instand gesetzt.

Der Wasserturm ist Bestandteil der Themenroute 28 – Wasser: Werke, Türme und Turbinen der Route der Industriekultur.

Sitz der Essener Tafel

Heute hat im Wasserturm der Verein Essener Tafel ihren Sitz und ein Lager. Diese am 4. Januar 1995 in Essen gegründete Tafel sammelt nicht mehr verkäufliche, aber noch gute und verwertbare Lebensmittel und verteilt sie an Bedürftige.

Im März 2018 wurde die Essener Tafel bundesweit bekannt, nachdem sie das Verhalten junger männlicher Flüchtlinge beklagt hatte, die sich vorgedrängelt hatten, mangelnden Respekt gegenüber Frauen gezeigt, Helfer beschimpft und bewirkt hatten, dass ältere Frauen, alleinerziehende Mütter und deren Kinder fernblieben. Am Wasserturm wurden zahlreiche Reportagen gedreht.

Text übernommen vom Wikipedia-Artikel "Wasserturm am Steeler Berg" und überarbeitet am 23. Juli 2019 unter der Lizenz CC-BY-SA 4.0 International.

Beteiligte

- Otto Intze (Entwurf)

Relevante Webseiten

- Über diese

Datenseite - Structure-ID

20056488 - Veröffentlicht am:

08.05.2010 - Geändert am:

30.07.2014